Mostuéjouls de mon enfance

Sans la guerre, Mostuéjouls ne serait jamais devenu le village de mon enfance. Nous y serions venus à Noël, à Pâques, aux grandes vacances et c’est tout. Mais nous étions à la fin des années 30 et la guerre menaçait. Cette menace avait pour mon Père une signification précise car il avait fait toute la guerre de 14. Il avait en mémoire les horreurs de ce conflit. Les évènements à venir, l’invasion allemande, les bombardements, la débâcle, en seraient une autre version dont il avait le pressentiment sans pouvoir en imaginer les détails terribles.

De surcroît, après une intervention somme toute bénigne, mon frère et moi avions besoin selon notre médecin d’une convalescence à la campagne. Nos parents prirent donc la décision dès 1938-39 de nous faire quitter la région parisienne. Ce départ anticipé nous fit échapper à l’Exode et à ses drames. Dès la déclaration de guerre, des milliers de gens habitants du Nord de la France et de l’Est, des Belges se ruèrent sur les routes en direction du Sud pour fuir l’ennemi et échapper à l’aviation allemande. Les témoins, dont j’ai peut-être fait partie malgré mon jeune âge, se rappellent de l’embouteillage indescriptible de Millau et de la place du Mandarous par des gens affolés et terrorisés, morts de fatigue, en quête d’un point de chute hypothétique, persuadés que les allemands étaient à leur trousse. Nous aurions pu être parmi eux.

Mais pour notre part, nous étions déjà installés depuis quelques mois à Mostuéjouls, dans notre maison familiale, et nous allions y vivre sans discontinuer jusqu’à la fin de la guerre. La convalescence à la campagne si pertinemment prescrite par notre médecin de famille allait durer sept ans. J’avais entre quatre et cinq ans à notre arrivée. J’en avais douze à la fin de la guerre et Mostuéjouls allait bien devenir la terre de mon enfance.

À Mostuéjouls, ce 15 Juillet 2015

« En avant ! »

Puisque je suis dans l’évocation de mes souvenirs d’enfance, je ne résiste pas au plaisir de raconter l’anecdote suivante. Elle se situe au tout début de la guerre de 40.

Nous étions arrivés à Mostuéjouls juste avant la déclaration de guerre. Dans le chaos qui avait accompagné l’invasion allemande, et que l’on a appelé « la débâcle », nous étions sans nouvelle de notre père qui était resté seul à Paris. Il y avait eu la Mobilisation Générale. Nous pensions qu’ayant fait la guerre de 14 et étant père de famille nombreuse, il ne serait pas appelé.

Or, qu’elle ne fut pas notre surprise de voir arriver un beau matin deux gendarmes de Peyreleau poussant leur bicyclette, et qui cherchaient à rencontrer « La Capitaine Baldous ». C’était une coquetterie militaire à l’époque, de donner aux femmes d’officiers le grade de leur mari. Ma mère surprise les reçut. Ils venaient apporter des radiographies du Capitaine Baldous. Elle comprit aussitôt que son mari était mobilisé et blessé. Par on ne sait quel circuit et alors que la Poste ne fonctionnait plus, les deux radiographies étaient parvenues directement à la Gendarmerie de Peyreleau. Elles venaient de Montauban, ce qui était un indice plutôt rassurant, car ce n’était pas par là que l’on attendait les Allemands. Intriguée par leur visite, notre mère demanda aux gendarmes s’il était habituel, qu’ils se déplacent en cas de blessure. L’un des deux, sans doute le plus gradé, répondit : « En principe, Non, nous ne nous déplaçons qu’en cas de décès mais là, c’est une exception ! ». Sur cette réponse vasouillarde, nos deux gendarmes prirent congé, non sans avoir fait signer les papiers attestant que les radios avaient bien été remises en temps et en heure et en main propre.

Restait à prendre connaissance des radios. Elles ne comportaient aucune interprétation, uniquement le nom et le prénom du blessé et leur origine, l’Hôpital de Montauban. À y regarder de près, on reconnaissait une main et même une main gauche grâce à son alliance. Après l’arrivée des gendarmes, la nouvelle de la blessure du Capitaine Baldous se répandit comme une traînée de poudre car il était le premier blessé de guerre du village. On ne tarda pas à voir arriver à la maison, des amis, des voisins, le maire Monsieur G. Guers et même le curé du village, l’Abbé Galdemar. Personne n’y connaissait rien, mais tout le monde voulait voir les radios, les toucher, et tenter de résoudre leur mystère. On les tournait dans tous les sens, en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière … Tout le monde s’accordait sur le fait que l’on voyait bien une main mais après … Chacun y allait de son interprétation lorsque tout d’un coup, et fort de son autorité ecclésiastique, l’Abbé Galdemar eut une illumination. Il réclama le silence, ou du moins un minimum d’attention. De toute façon, pour lui, le Capitaine Baldous qui avait fait la guerre de 14 dont il était revenu couvert de décorations, ne pouvait être qu’un héros et cette radiographie en apportait la preuve éclatante. Tout le monde était pendu à sa démonstration. Tenant une radio très haut dans la main gauche, il expliqua qu’il fallait l’apprécier « dans le mouvement ». D’un geste théâtral, « Voilà dit-il, c’est très simple. C’est un ordre de monter à l’assaut, EN AVANT !!! ». Et avec l’autre main il pointa du doigt sur la radio un endroit précis qui de mon point de vue aujourd’hui devait être un simple espace interosseux entre le radius et le cubitus, et là, péremptoire, il déclara : « Et là, voici le trou de balle !! ».

Ce fut un moment de stupéfaction. L’événement ne portait pas au départ à la rigolade, mais là, tout le monde fut pris d’une envie folle d’éclater de rire et seuls le purent ceux qui réussirent à s’éclipser en douce.

En vérité la réalité n’avait rien à voir avec cette image d’Épinal. Le Capitaine Baldous avait reçu comme mission, avec ses hommes, de transporter le plus vite possible dans le Midi et en lieu sûr, les archives secrètes du Ministère de la Guerre ainsi que des œuvres d’art de certains musées parisiens. Le convoi au prix de mille péripéties réussit à atteindre Montauban, point ultime de cette épopée. Et c’est là que notre père en faisant une chute maladroite s’était bêtement fracturé le poignet !

J’ai été témoin de l’histoire des radios. J’avais 6 ans. Mais je l’ai entendue raconter si souvent par ma mère que j’ai l’impression de l’avoir vécue plusieurs fois. L’épilogue fut de voir mon père arriver à Mostuéjouls en uniforme avec le bras dans le plâtre. À l’issue de sa convalescence il fut démobilisé et rendu définitivement à la vie civile. Là s’arrête l’histoire de mon héros de Montauban car de toute façon il était bien pour moi, son fils de 6 ans, un véritable héros. L’abbé Galdemar avait raison.

Mostuéjouls, ce 20 août 2020

L’Eglise de Mostuéjouls

La Messe de Noël

Pendant la guerre, à Mostuéjouls, la messe de Noël était célébrée à minuit. Malgré l’heure tardive et le froid de l’hiver, c’était une cérémonie traditionnelle très suivie et l’église était pleine.

Dans chaque famille, avant la messe, c’était le temps des préparatifs, des vêtements chauds, des chaufferettes qui nécessitaient au départ de la maison beaucoup de braises, des lampes à bougie, fermées sur les quatre côtés par un carreau teinté de bleu pour protéger la bougie du vent et rendre la lumière moins visible. Toutes ces lampes convergeaient vers l’église en haut du village, comme une procession de lucioles.

L’église se remplissait en deux temps. Les femmes et les enfants s’installaient en bas dans la nef. Les hommes montaient ensuite bruyamment à la tribune par l’escalier en colimaçon. La messe pouvait alors commencer.

Chaque famille occupait une place dans l’église. La nôtre se situait dans le fond à gauche. Derrière nous, se trouvait un rang de trois ou quatre chaises occupées par des hommes qui avaient dépassé l’âge de monter à la tribune. Parmi eux se trouvait Dominique Héran. C’était un homme cordial et sympathique qui avait une voix de baryton magnifique. A lui seul, il remplissait l’église. La messe était chantée en latin par toute l’assistance, mais les chants traditionnels de Noël avaient leur place et parmi eux, le fameux «Minuit chrétiens». On connaît les paroles : « Minuit chrétiens, c’est l’heure solennelle où l’enfant Dieu descendit jusqu’à nous … etc». Mais le temps fort se situait à la reprise du refrain et Dominique Héran faisait vibrer toute l’église lorsqu’il attaquait de sa voix de stentor : «PEUPLE, À GENOUX !!! voici ta délivrance, Noël ! Noël ! voici ton Rédempteur !! Ce « PEUPLE, À GENOUX !!!» était un véritable coup de tonnerre et je n’aurais pas été étonné que tout le monde se jette à terre ! C’était un moment que j’attendais mais qui me donnait le frisson. J’avais entre 5 et 10 ans.

J’aimais bien le «Minuit, chrétiens» mais ce «Peuple à genoux» si bien chanté par notre voisin me troublait. Dans ma cervelle d’enfant je me disais qu’à genoux, nous y étions déjà. Peut-être étais-je un enfant hypersensible, mais nous avions dû quitter Paris précipitamment pour nous installer à Mostuéjouls dans une maison sans grand confort, sans eau courante ni chauffage. J’y avais vécu l’effervescence et l’angoisse de la Mobilisation générale. J’avais assisté au départ des hommes à la guerre. Ils descendaient le Thérondel deux par deux ou en petits groupes, chacun emportant ses affaires dans une valise. De la Placette et de la Fontaine, le village assistait en silence à leur départ. L’un deux ne devait pas revenir, Jean Balmayer, et tous les autres ne reviendraient qu’en 1945 après 5 ans de captivité. Au Colombier, devant chez Paul Portalier, j’avais assisté au tri et à la réquisition des chevaux. Certains hommes revenaient chez eux avec leur cheval qui avait dépassé la limite d’âge pour être réquisitionné. On devinait leur soulagement. Les autres voyaient partir leur cheval à la guerre. Quand je repense à ces images, je me demande si nous étions en 1940 ou si nous n’étions pas revenus par hasard ou par malheur en 1914 …

J’avais vu arriver mon père en uniforme, le bras dans le plâtre après une blessure accidentelle. Un matin les gendarmes de Peyreleau avaient apporté à ma mère les radiographies de sa fracture, sans aucune interprétation ni explication. Ma mère ignorait alors que mon père avait été mobilisé. Le pays était dans un chaos total. Je voyais bien que des événements très graves se passaient.

Je vais le dire avec des mots d’aujourd’hui. Nous venions de perdre la guerre. Notre armée avait été vaincue en moins de trois semaines. Nos soldats étaient emmenés par milliers en captivité en Allemagne. Notre pays allait être occupé. Il faudrait dédommager les Allemands en matières premières, en charbon, en métaux, en locomotives, en cheptel, en céréales, en blé, en vin, en avoirs bancaires, en œuvres d’art. Les Allemands allaient nous faire supporter financièrement le prix de notre défaite, de la guerre et de l’Occupation. C’était une charge écrasante pour le pays. Nous allions être rationnés et privés de liberté. Oui, nous étions un peuple à genoux.

J’en ressentais une peine, une honte, une humiliation profonde que j’étais bien incapable d’exprimer. Aujourd’hui avec l’âge, les souvenirs de cette époque me reviennent avec une précision stupéfiante. Mon fils Philippe à qui je racontais ces souvenirs d’enfance me dit : « Mais Papa, Minuit chrétiens, c’est un chant de Résistance. «Voici ta délivrance», c’est l’annonce de la Libération. «Voici ton Rédempteur», c’est le Général de Gaulle !!». L’interprétation de Philippe ne manquait pas d’humour mais elle aurait été tout à fait impensable à l’époque. Quelle délivrance ? Quel rédempteur ? Un vieux Maréchal avec son képi de héros de la guerre de 14, ou son feutre mou et sa redingote de gestionnaire de la France à genoux ? Non, c’était impossible d’imaginer la suite et la fin de ce drame. Nous n’avions comme seule ressource que de patienter et de subir.

La messe de Noël finie, dans cette église glaciale, nous avions les pieds gelés. Les chaufferettes qui avaient circulé de l’un à l’autre, étaient maintenant éteintes. Les braises avaient laissé la place à des cendres froides. En galoches et emmitouflés dans nos pèlerines, il ne nous restait qu’à descendre avec précaution la Rue Droite en évitant les plaques de verglas. Arrivés chez nous, il n’y avait pas de réveillon – on s’en doute. Au mieux une tisane concoctée par «Tata Zine», et vite au lit avec une bonne bouillotte.

Le 11 Novembre 2018

La Rue Droite

Les Prisonniers

La défaite de l’armée française en 1940 a été un véritable cataclysme. Nous étions les vainqueurs de la guerre de 14 et dans notre subconscient national, nous nous pensions invincibles. L’Information ne circulait pas beaucoup à l’époque, mais nos politiques ne pouvaient ignorer le surarmement allemand. Les hommes sont partis à la guerre confiants. On savait bien que, comme toujours, l’un ou l’autre ne reviendrait pas, mais nul ne pouvait imaginer que nous serions vaincus en trois semaines et que nos soldats allaient être emmenés par milliers en captivité. C’était le comble de l’impensable et de la honte. Le pire serait ensuite de voir les soldats allemands occuper la France et faire la loi, tandis que les prisonniers français disséminés aux quatre coins de l’Allemagne feraient office de main d’œuvre. Ce serait pourtant leur réalité et la nôtre pendant 5 ans.

Lorsqu’a sonné la Mobilisation générale, du haut de la Placette, le village a assisté à leur départ. Ils descendaient le Tirondel deux par deux avec leur valise. L’un d’eux ne devait pas revenir Jean Balmayer. Les autres seraient tous prisonniers et ne reviendraient qu’en 1945 après 5 ans de captivité. Ils étaient au nombre de 10. Les voici par lettre alphabétique :

- Jean Marie André

- François Balmayer

- Albert Baudounet

- Gaston Bouloc

- Louis Garlenq

- André Julien

- Joseph Maury (du Ségala)

- Philippe Panafieu

- Xavier Rouvelet

- Etienne Vernhet

Photo de captivité :

Albert Baudounet, en haut à gauche

Louis Garlenq, en haut à droite

En bas, deux prisonniers non identifiés

Tous n’avaient pas la même situation familiale. Sept étaient célibataires, deux étaient mariés sans enfant, Louis Garlenq était marié et père de deux enfants.

Aussitôt après avoir été faits prisonniers, les hommes ont été emmenés en train en Allemagne, puis regroupés dans des camps. Dans ces stalags, ils passaient, au début, leurs journées à attendre, puis ils ont été affectés à des tâches diverses dans des fermes ou en usine. Ils rentraient au stalag tous les soirs. Bien des années après son retour, Louis Garlenq m’a raconté l’anecdote suivante. Le train qui les emmenait en Allemagne s’arrêtait souvent. Pendant un arrêt, quelque part dans une forêt belge, alors qu’il était descendu du train pour faire quelques pas, le train s’est remis en marche. Philippe Panafieu et les autres l’ont appelé pour qu’il les rejoigne en vitesse. Et Louis Garlenq de me dire : « Tu te rends compte, j’ai couru après le train qui m’emmenait en Allemagne … ! » Comme je lui demandais s’il en avait eu du regret, il me répondit qu’il y avait souvent pensé. Si le train était parti sans lui, il lui aurait fallu trouver des habits civils, se cacher, traverser la frontière, sortir de la zone de combats, se fondre dans le flot des réfugiés qui fuyaient vers le Sud, au risque d’être repris par les Allemands ou les autorités françaises et d’être considéré comme déserteur. Non, en réalité, il avait suivi instinctivement ses amis et à ce moment-là, il n’avait pas d’autre choix. C’est une anecdote toute simple, mais c’est un témoignage et l’on sait que les prisonniers n’étaient pas bavards sur ce qu’ils avaient vécu.

J’étais un tout jeune enfant au début de la guerre et je n’avais par conséquent aucun souvenir des prisonniers à leur départ. En revanche, au fur et à mesure que les années passaient, j’ai appris à connaître leur famille. Par exemple la famille Pourquié où j’allais chercher le lait le matin, en alternance avec le Château. Là vivaient la femme d’Albert Baudounet et sa belle-mère dans beaucoup de courage, de discrétion et de dignité. Nos plus proches voisins étaient les Julien. Ma mère et Madame Julien communiquaient tous les jours ou presque par dessus le mur de séparation de nos maisons, que connaissent bien aujourd’hui Tony et Christine Bedel. Le sujet principal en était toujours le fils prisonnier. Avait-elle reçu des nouvelles ? Si oui c’était une bouffée de bonheur mais toujours teintée de plaintes et de regrets. « Vous savez, sur leur carte ils n’ont pas la place d’écrire grand’chose. Et puis il y a la censure … Les colis, il les reçoit mais certains sont ouverts. Il ne parle pas de sa santé. Il va bien sans doute. Mais quand vont-ils revenir ? ». Voilà, c’était toujours les mêmes phrases mais elles avaient beaucoup d’importance. Elles entretenaient l’espoir et aidaient à vivre.

Nous n’avions pas beaucoup de relation avec les autres familles à l’autre bout du village, les Vernhet et les Panafieu si cruellement touchés par la mort d’un de leurs fils Marcel. En revanche, mes parents avaient depuis longtemps des relations étroites d’amitié et d’affection avec Louis Garlenq et avec Jean son frère prêtre. Adrienne, la femme de Louis habitait à Boyne. Elle montait de temps à autre à Mostuéjouls. Elle venait à la maison après la Grand’messe. C’était une visite rituelle et je sais que ma mère, à la mesure de ses moyens, l’aidait un peu car les femmes de prisonniers ne recevaient pas grand’chose de l’État. Je revois Adrienne flanquée de ses deux garçons Ricou et Aubert. Je me rappelle de sa longue silhouette, de son visage allongé et triste, de son sarraut noir. À mes yeux elle était comme une représentation vivante et douloureuse de la France. C’était une image à fendre l’âme.

Comme je l’ai écrit précédemment la guerre passa. Elle prit fin pour nous, les enfants, dans la joie simple de pouvoir courir dans les rues du village en agitant le drapeau tricolore, et dans l’euphorie du retour des prisonniers de guerre. Toute la population descendait pour chacun d’eux au bas du village. Le premier à revenir fut Gaston Bouloc. Pour la circonstance, Madame M. Vergely, sa grand-tante âgée de 80 ans et qui ne sortait pas souvent de chez elle, a été descendue en calèche jusqu’au bas du Tirondel. Gaston Bouloc était son petit-neveu. Il était né en 1914 et elle l’avait recueilli lorsqu’en 1915, il était devenu Orphelin de Guerre et Pupille de la Nation. Puis ce fut le tour des autres prisonniers dans moins d’euphorie et plus de discrétion. Ils paraissaient si fatigués. Ils donnaient l’impression d’être ailleurs. Ils avaient surtout hâte de retrouver l’intimité de leur foyer et de leur famille.

De Louis Garlenq, on était sans nouvelle. Tous étaient revenus. Le temps passait et il manquait à l’appel. En fait, il avait fini sa captivité à l’extrême Est de l’Allemagne, et de la Pologne même, et il avait été libéré par l’armée Russe. Dans la confusion qui régnait parmi les prisonniers, les Russes avaient décidé d’embarquer tout le monde en Russie pour faire le tri. Après une marche de centaines de kilomètres dont Louis Garlenq raconta plus tard que ce fut le moment le plus dur de la captivité, il parvint au port d’Odessa sur la Mer Noire. Là un avion le ramena à Paris. Il avait gardé l’adresse de mes parents. Il se présenta à notre domicile. Ma mère ouvrit la porte et eut la surprise de le revoir … Ce fut un choc car elle ne s’y attendait pas du tout. Elle le fit entrer, il était physiquement épuisé et elle lui laissa le temps de faire sa toilette, de se reposer et de se restaurer. Elle lui donna des nouvelles de sa femme et de ses enfants. Elle lui apprit la disparition de son frère l’abbé Jean Garlenq, mort au combat aux abords du Monte Cassino en Italie. Il l’ignorait. En si peu de temps, cela faisait beaucoup de nouvelles et d’émotions et il s’effondra en larmes longuement. Par téléphone, ma mère fit prévenir Adrienne que Louis était arrivé.

Si la Libération a été un évènement national, le retour des prisonniers de guerre a été un évènement local vécu dans chaque village avec beaucoup d’intensité. C’était le retour attendu des absents. Très vite après, la vie a repris. Chacun d’eux a vécu son retour à sa façon. Certains avec difficulté comme Jean Marie André qui dut être longuement hospitalisé. D’autres partirent chercher du travail à la ville. Les autres enfin reprirent leur place naturelle au pays. Après toutes ces sombres années, le village connut comme un moment de renaissance. Au fil des semaines, des mois et du temps, ce fut une époque de mariages, et de naissances comme le village n’en avait pas connu depuis longtemps.

Avec le temps également nous avons appris à les connaître. Gaston Bouloc assis devant la maison Rouvelet ne manquait jamais une occasion de me dire qu’il avait bien connu dans sa jeunesse mon grand-père Anatole Baldous. »Tu sais, c’était un bon voisin et un brave homme ». Albert Baudounet passait son chemin sans rien dire ni voir personne, mais se révélait être un homme très fin et très agréable quand on avait le plaisir de rentrer en conversation avec lui. Etienne Vernhet nouait des liens au Massegros avec Elise Vincent qui allait devenir son épouse et que nous connaissions depuis toujours. Philippe Panafieu allait fonder un foyer et prendre en charge ses terres familiales. François Balmayer se partageait entre Mostuéjouls et Millau. Quant à Louis et Adrienne, ils ont pris en charge quelques temps après les terres du Château.

Ainsi se termine ce chapitre sur nos prisonniers. Je l’ai traité à travers des impressions et des souvenirs d’enfance. Je sais tout ce qu’il a d’incomplet et d’imprécis malgré mes recherches à l’Office National des Anciens Combattants et à l’Association des prisonniers de guerre de l’Aveyron. J’ai d’ailleurs eu le sentiment d’explorer une histoire qui est en train de s’éteindre car les prisonniers sont en train de disparaître. Il n’en resterait plus que quatre dans tout le département. J’avais depuis longtemps le projet d’écrire à leur sujet. Jean-Paul Garlenq, Jean-Paul tout simplement, m’a suggéré de le faire et je l’en remercie. On pourrait encore récolter des souvenirs à propos de chacun d’eux car s’ils ne sont plus là, leur souvenir est toujours vivant. Ils ont écrit une page de l’histoire douloureuse de Mostuéjouls. C’est bien la moindre des choses de ne pas les oublier et de leur rendre hommage.

En souvenir, ce 8 mai 2020, Alexis Baldous

Le bout du monde

Chronique d’un confinement de 1939 à 1945

(Journal de Millau du jeudi 14 Mai 2020)

Mostuéjouls a été le village de mon enfance. Une enfance marquée par la guerre. Non pas la guerre des bombardements et de l’occupation allemande, car sauf à Millau, il n’y avait pas de soldats allemands dans la vallée. On en a vu un peloton d’une dizaine d’hommes dans un baraquement des chantiers de jeunesse à l’Aubigue de l’autre côté du Tarn, mais pendant 3 ou 4 semaines seulement. Ils étaient isolés et un peu perdus. Non, la guerre que nous avons vécue, c’est celle qui atteint les individus au plus profond d’eux même, la guerre qui disperse les familles et est responsable de séparations douloureuses. La majorité des hommes du village étaient en zone occupée ou en captivité en Allemagne. J’ai ainsi été privé de mon père pendant 5 ans, et de son côté, il a été séparé de sa femme et de ses enfants pendant toute l’occupation, sauf en de très rares et très courtes occasions.

De ce fait comme beaucoup d’autres villages, Mostuéjouls est devenu un village de femmes, d’enfants et de vieux couples. Femmes, enfants et personnes âgées créaient un climat particulier, de fragilité, de besoin de proximité et d’entraide, même si, il faut le reconnaître, les restrictions et les pénuries ont favorisé ensuite le chacun-pour-soi. En outre, dès les premiers symptômes de la guerre, le village s’est rempli tout d’un coup de citadins fuyant la ville et à la recherche de sécurité à la campagne. Ils étaient souvent originaires du pays, ils sont devenus ceux que l’on a appelé «les réfugiés».

L’autre fait marquant était notre isolement. Mostuéjouls est dans une vallée fermée. Fermée géographiquement par des montagnes, la Bessede au nord, l’Endurme et Fontaneille à l’ouest, le Causse Noir au sud, à l’est par les corniches de Liaucous et plus loin au confluent de la Jonte et du Tarn, par la pointe du Causse Méjean surmontée du rocher de Capluc. Nous étions en fait isolés du monde dans une sorte de vallée perdue.

Il y avait bien dans le fond de la vallée, longeant le Tarn, la route départementale, utilisée matin et soir, par les cars qui nous reliaient à Millau à une vingtaine de kilomètres. Le car de Marius Arnal qui assurait la liaison entre Le Rozier et Millau, et le car de la Saint-Jeantaise, flanqué de son gazogène, qui transportait le courrier et remontait la Jonte jusqu’à Meyrueis par une route étroite et dangereuse. Et c’était tout. La vallée était silencieuse. Aucun moteur ne venait déchirer son silence, sauf peut-être la Rosengart du Dr Codomié d’Aguessac, qui comme médecin bénéficiait de bons d’essence, et se déplaçait en cas d’urgence ou de besoin, et le fourgon Renault du boulanger du Rozier, Marcel Bertrand qui approvisionnait les villages en pain de seigle, un pain noir serré et assez indigeste. Mais nous étions bien contents d’en avoir.

Les gendarmes de Peyreleau se déplaçaient à bicyclette et nos visites familiales au Massegros s’effectuaient en calèche. A l’exception de la route départementale, aucune des routes n’était goudronnée, y compris la route du Massegros. Toutes les routes et tous les chemins étaient en terre battue. Tout était prévu pour la circulation des chevaux, des charrettes, des tombereaux et des rabales dont j’entends encore le crissement sur les cailloux de la route. Lorsque le vent était favorable il nous arrivait d’entendre passer le train à Quezaguet avec le martèlement des roues sur les rails «Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan» jusqu’à ce qu’il disparaisse dans le lointain.

Oui, nous étions coupés du monde et nous vivions en vase clos. Mon attachement à Mostuéjouls me vient certainement de ce double sentiment de captivité et de liberté que j’y ai ressenti pendant mon enfance. De captivité, même si le mot est un peu fort, parce que nous vivions dans des limites assez étroites et que nous ne sortions jamais au-delà d’un rayon de vingt kilomètres. Le soir, en raison des mesures de «défense passive», nous étions consignés dans nos maisons dès que la nuit tombait. C’était la loi de l’Occupant. La nuit, la France entière devait être dans le noir. De liberté aussi, parce qu’il n’y avait personne sur les routes et que le pays nous appartenait, surtout à partir du moment où ayant grandi, nous avons pu utiliser nos bicyclettes. Ne serait-ce que pour aller faire les courses au Rozier à 3 ou 4 kilomètres, c’était déjà une évasion.

La Rosengart du Docteur René Codomié était en fait une Simca 5 comme en témoigne cette photo prise en 1943 où il porte son fils dans ses bras. Elle m’a été communiquée par Pierre Codomié, son petit-fils, que je remercie amicalement. Le Docteur René Codomié a été le Médecin de la Vallée pendant la guerre. Il a été notre Médecin de famille et par-delà le temps je souhaite lui dire notre gratitude et lui exprimer mes sentiments confraternels.

AB

« La Panthère embrassera le Léopard »

Au fond de la Placette, deux ou trois marches permettaient d’accéder à la maison Garlenq. C’était l’épicerie du village. La porte était souvent ouverte, uniquement fermée par un rideau souple destiné à apporter un peu de fraîcheur et à lutter contre l’entrée des mouches. Aux heures « d’ouverture », derrière ses grosses lunettes, Maria Garlenq nous accueillait à son rythme avec beaucoup de patience. Sa balance romaine à bout de bras, elle pesait les doses de farine ou de sucre en poudre auxquelles nous donnaient droit les tickets de rationnement. Nous connaissions bien les lieux. La resserre dans le fond à droite où elle stockait ses réserves et les bocaux de bonbons. Assise sur les marches du perron, Darie nous barrait parfois le passage. Elle récupérait après avoir couru le pays à ramasser de l’herbe pour les lapins. Elle était dans son monde. Elle nous connaissait et les bons jours nous avions droit à une ébauche de sourire. Son frère la rabrouait pour qu’elle reparte au travail. Elle attrapait alors son sac et partait en râlant dans son patois à elle.

En 1943 par un très beau soir d’été, après un dîner pris de bonne heure, nous avons eu droit d’aller jouer dehors devant la maison. Nous, c’est à dire mon frère Philippe, ma sœur Monique et moi, ainsi que nos deux cousins Emmanuel et Bernard auxquels s’étaient joints comme toujours notre voisin René Vernhet, et Momond et Mimie Baudounet de la « Poste ». Nous étions sur les marches de la maison Vernhet. C’était notre lieu de ralliement et de jeux.

Tous les soirs pendant le souper, René Garlenq et ses parents écoutaient les informations à la Radio, on disait à l’époque « les nouvelles à la TSF ». Le poste marchait à tue-tête. Il y en avait pour tout le quartier. A vingt heures précises, nous avons entendu comme tous les soirs : « boum, boum, boum, BOUM … boum, boum, boum, BOUM … Ici Londres, les Français parlent aux Français ». Suivaient les informations que nous écoutions à notre âge d’une oreille distraite.

Notre attention entrait en éveil dès que nous entendions les « messages personnels ». Les messages personnels étaient des messages codés destinés à la Résistance. Ils étaient diffusés plusieurs fois par jour et entre 1941 et 1944, il y en a eu des milliers. Certains avaient une signification précise : avis de parachutage d’armes ou de munitions, ordres de sabotage de ponts ou de voies ferrées. D’autres n’avaient pour but que de tromper les Allemands mais leur style était cocasse et nous amusait beaucoup : « la girafe a un long cou, le loup n’a pas peur de l’orage, Lisette va bien, Yvette aime les carottes, je répète, Yvette aime les carottes, pas de cigale pour les fourmis, le sapin reste vert ». Il y en eut de célèbres. Avant le débarquement de Provence : « le chasseur est affamé, Nancy a un torticolis ». Avant le débarquement de Normandie : « le coq chantera trois fois, les carottes sont cuites, les sanglots longs des violons … ».

Et ce soir-là, nous avons entendu à la Radio – du moins si ma mémoire est fidèle – « la Panthère embrassera le Léopard ». Au même moment, nous est parvenu un bruit de bottes et nous avons alors vu apparaître sur la Placette un groupe de soldats allemands. Ils venaient du haut du village ou du « Noyer d’Augustin » (le Colombier aujourd’hui). Les soldats étaient au nombre de 5 ou 6, casqués, en uniforme malgré la chaleur, l’arme à la bretelle et leur dague à la ceinture. Tout était fait pour nous impressionner, nous étions figés immobiles contre le mur. Ils ont examiné la Placette et se sont dirigés tout naturellement vers la maison des Garlenq d’où venait l’émission de Radio. Ces derniers n’avaient pas entendu l’arrivée des Allemands. Leur Radio était assourdissante car le brouillage des ondes exigeait d’augmenter l’intensité du son au maximum. Bref, ils dînaient tranquillement lorsque le rideau s’est écarté et ils ont vu apparaître une tête de soldat allemand dans l’encadrement de la porte. Stupeur ! Ils ont vite éteint la Radio et la Placette s’est brusquement retrouvée plongée dans un silence de cathédrale. Le soldat qui avait la responsabilité du groupe est entré, un sous-officier qui avait quelques rudiments de français. Au bout d’un moment, René Garlenq est ressorti avec lui et ils ont continué de parler à l’extérieur. Finalement nous avons entendu des « Ya, Ya », nous en avons conclu que tout se passait bien. Les Allemands sont partis, ils sont passés devant nous sans nous regarder, ils ont dévalé rapidement la ruelle qui s’appelle aujourd’hui la « rue des jardins » pour rejoindre leur baraquement de l’autre côté du Tarn.

Les Julien-Vernhet qui avaient suivi l’événement derrière leurs volets interpellèrent alors René pour avoir des détails. Il leur dit qu’il s’agissait d’Allemands basés depuis peu à l’Aubigue de l’autre côté du Tarn. Ils étaient montés au village pour y trouver des produits locaux, de la saucisse, du jambon du pays, du Roquefort mais à défaut ils étaient contents de redescendre avec deux bouteilles de vin de Mostuéjouls. D’autre part ils voulaient savoir s’il existait des gués pour traverser le Tarn sans danger, avec de l’eau au-dessous du genou car ils avaient peur des gouffres et des courants. Voilà toute l’affaire.

Mais en réalité, l’affaire provoqua une inquiétude dans le village. Écouter la Radio de Londres était une infraction grave. Les Allemands n’avaient rien dit mais ils l’avaient sûrement entendue. Ils avaient donné l’impression d’être des braves types mais ne seraient-ils pas tenus de faire un rapport à leur autorité supérieure ? N’allait-on pas voir débarquer de Millau un commando chargé de faire appliquer la loi de l’Occupant, de sanctionner les auditeurs clandestins de Radio Londres et peut-être aussi tout le village ? On peut dire qu’un frisson de peur parcourut le village pendant quelques jours mais le temps passa et l’on ne revit plus les Allemands de l’Aubigue. Ils disparurent. La Résistance locale s’organisait sérieusement et leur groupe isolé était devenu vulnérable. D’autre part il y avait de gros besoins de soldats sur le front de l’Est et il y a fort à parier que nos visiteurs d’un soir ont terminé leurs jours du côté de Stalingrad, comme tant d’autres.

Ils nous ont donc privés définitivement de Radio Londres, tous les soirs à 20h et surtout de nos « messages personnels ». C’était peu de chose et notre sécurité valait bien ce sacrifice. Nous ne saurons jamais si la Panthère a embrassé le Léopard. De toute façon nous ne l’aurions jamais su …

Mostuéjouls, Juin 2020

La Jonte

Les vautours

Pour rendre compte de ce climat, peut-être le mieux est de puiser dans mes souvenirs et de raconter un événement assez singulier. A Mostuéjouls était venu se cacher un maçon d’origine italienne, opposé au régime fasciste de son pays, sans doute considéré comme déserteur et qui craignait de tomber dans les filets de la police. C’était un homme charmant. Il avait des papiers d’identité française mais il suffisait qu’il parle pour qu’on devine ses véritables origines. C’était un très bon maçon et il n’a pas eu de mal à trouver du travail chez les uns ou chez les autres, mais il manquait de matériel. Il fut donc décidé d’aller en chercher à Meyrueis où il en avait en réserve à son domicile. C’était en 1943 sans doute.

On nous confia cette mission. À nous, c’est à dire à Gilbert Guers, à mon frère Philippe et à moi … Gilbert et Philippe avaient 13 ou 14 ans. J’en avais à peine 10 … Nous sommes partis de bon matin en charrette. À la charrette avait été attelée la vieille jument de la famille Guers que l’on appelait «Fine». Nous avions notre casse-croûte, de quoi boire. Bref, pour nous, c’était l’aventure. Nous avons mis 4 heures pour aller à Meyrueis comme prévu, tantôt en montant à bord de la charrette, tantôt en marchant à côté pour nous dégourdir les jambes. A l’heure de midi, pendant le déjeuner, la charrette a été chargée et soigneusement bâchée, et nous avons repris la route. À nouveau, 4 heures. C’était donc un long parcours de 40 kilomètres et de 8 heures de route au moins. Faut-il le préciser, pendant tout ce trajet, nous n’avons rencontré personne !!! Les Gorges de la Jonte étaient vides et nous étions absolument seuls au monde. En fin de parcours, il y avait la longue traversée du Rozier. Trois enfants, ou jeunes adolescents, accompagnant une charrette lourdement chargée, tirée par un cheval harassé, c’était un spectacle insolite qui a dû en intriguer plus d’un. Jamais la traversée du Rozier ne m’a paru aussi longue.

Avec du recul, nous nous sommes demandés pourquoi on avait pris autant de précaution pour bâcher la charrette. Sans doute pour échapper à des yeux indiscrets ou à la pluie, mais il faisait un temps magnifique. Nous étions censés transporter du ciment, du plâtre et des briques. Rien d’interdit en principe. Sauf qu’à cette époque, on ne transportait rien sans autorisation et nous n’en avions aucune. Nous ne transportions sûrement pas d’armes. Peut-être des documents personnels plus ou moins compromettants que l’épouse de notre maçon ne souhaitait pas conserver à son domicile en cas de perquisition, et qui auraient été dissimulés entre les sacs de ciment et de plâtre. Ce n’est pas certain et nous ne le saurons jamais. Ce qui me paraît certain, c’est que personne ne nous aurait fait courir le moindre risque. Cependant, un contrôle inopiné par les gendarmes aurait pu compromettre notre mission. La découverte de matériaux de construction sur notre charrette pouvait leur permettre de remonter jusqu’à ce maçon italien et faire courir des dangers à nos parents pour l’avoir hébergé. Là, était le principal risque.

À Mostuéjouls, on était sans nouvelle de nous depuis le matin. Lorsque la charrette a attaqué la montée des Ermes en fin de journée, ce fut le soulagement. La charrette a été remisée à l’abri des regards et la vieille jument, fourbue, est rentrée boire et se reposer à l’étable. Pour nous, l’aventure était terminée. Nous n’avions pas le sentiment d’être des héros même si nous sentions la satisfaction et le soulagement de nos parents. Nous étions surtout remplis d’avoir vécu toute une journée dans un décor exceptionnel, qui était simplement là pour nous seuls !

Je me demande qui oserait aujourd’hui confier une telle mission à des enfants, mais à l’époque les gens étaient habitués à vivre dans le risque et malgré tout dans une certaine sécurité. On avait tous les jours bien des raisons d’avoir peur, mais d’un autre côté le pays était si calme. Pourquoi s’inquiéter ? Peu de temps après cependant, les choses ont changé lorsqu’il y eut l’affrontement sanglant entre le maquis et l’armée allemande à la Parade. Nous étions passés à temps.

Ainsi se termine cette histoire. Une histoire vraie qui reflète le climat d’une époque. Je me demande d’ailleurs si elle méritait de tels développements. Tout cela est si loin … Je ne cache pas qu’elle m’inspire un peu de tristesse au souvenir de Gilbert si prématurément et dramatiquement disparu quelques années plus tard en Algérie.

Été 2018

PS : mon frère Philippe pense qu’à notre retour de Meyrueis, nous avons croisé une voiture de soldats allemands. Ils étaient deux et étaient allés se laver ou prendre un bain dans la Jonte. J’ai du mal à croire que des soldats auraient abandonné leur véhicule militaire au bord de la route, au risque qu’il soit volé ou incendié par des passants. Je n’en ai aucun souvenir mais la mémoire de mon frère est peut-être meilleure que la mienne. Je n’étais qu’un enfant à l’époque et sûrement assez insouciant. C’est pourquoi je fais part de son témoignage.

L’EAU COURANTE

À la veille et au début de la seconde guerre mondiale, les maisons de Mostuéjouls n’avaient pas l’eau courante. Dans les cuisines et les souillardes il y avait bien des éviers en pierre ou en grès, mais pas d’eau. On a peine à le croire car on était tout de même au milieu du vingtième siècle ou presque. Pour faire face à toutes les besognes domestiques, la toilette du matin, la cuisine, la vaisselle, les nettoyages divers, les lessives, il fallait se rendre à la fontaine pour chercher de l’eau. Et ceci tous les jours, souvent même plusieurs fois par jour et par tous les temps, été comme hiver. Cette tâche incombait aux femmes et aux enfants.

Alexis et Philippe à la fontaine

Le seau d’eau était un ustensile majeur de la maison. Chaque famille en possédait plusieurs. Pour diminuer les corvées, on partait à la fontaine avec un seau dans chaque main, en prenant soin au retour de renverser le moins possible de son contenu. Bien entendu, la machine à laver n’existait pas. Le lavage et le rinçage du linge s’effectuaient le plus souvent au lavoir.

Sous la pression des administrés, des femmes surtout, la municipalité de l’époque fut invitée à résoudre ce problème. Mais il s’agissait de créer un réseau d’alimentation en eau courante de toutes les maisons de Mostuéjouls et aussi des autres villages de la commune. C’était un énorme défi et un chantier gigantesque surtout en période de guerre.

Le dossier ne manqua pas de créer des polémiques. Il y avait ceux qui y étaient favorables, les femmes surtout et ceux qui étaient contre ! Les hommes majoritairement car moins concernés par le problème. Ils invoquaient le coût des travaux, les avaries possibles au niveau des canalisations, les habitudes anciennes qui avaient fonctionné jusque-là. Pourquoi les changer ? Après bien de palabres, les plus réfractaires acceptèrent d’avoir un robinet d’eau à la porte de leur cave, mais pas plus on verrait ensuite …

La décision fut donc prise et les travaux commencèrent. Il fallut éventrer les rues du village. À la pioche ! Pas de tractopelle à l’époque. Il fallut recruter des volontaires. Rappelons que les hommes jeunes étaient pour la plupart (près d’une dizaine) prisonniers en Allemagne. Le premier tronçon partait de la fontaine en direction de la Placette et suivait donc la rue qui porte aujourd’hui le nom de « rue de la fontaine ».

Les photos ci-jointes sont de précieux témoins de cette aventure. Elles ont été prises au niveau de la maison BALDOUS et de la cave de la maison PRIVAT. Ces images rappelleront aux plus anciens d’émouvants souvenirs. Sur l’une d’elles, on voit au premier plan celui dont j’ai oublié le prénom mais que l’on appelait familièrement dans le village « PRIVADOU » (le père de Charles PRIVAT). Il sert un verre à Edmond BAUDOUNET, le facteur. Derrière, on reconnaîtra, sur les deux photos, Jean MANENC (le père de Claude) et Fernand HÉRAN, jeune, qui deviendra un peu plus tard le mari de Jeanne HÉRAN. Dans le fond, on notera un groupe de trois femmes : à gauche Fernande DUMAS, au milieu madame LAVABRE (la grand-mère de Claude MANENC) que l’on peut voir aussi penchée à sa terrasse sur l’autre cliché, à droite Marie BAUDOUNET, la femme d’Edmond. Enfin, il y a aussi deux enfants, Philippe BALDOUS, sept ans, et son frère Alexis, cinq ans, mais dont on devine qu’ils n’étaient évidemment là que pour la photo …

Ces photographies ont plus de soixante-dix ans ! Ce sont des témoins de notre passé, et du passé de notre village.

L’eau courante porte bien son nom, elle court … mais nos souvenirs parfois la rattrapent, et cette histoire en apporte, en quelque sorte, la preuve.

Le 20 Octobre 2011

Le Pain Bénit

Qui se souvient encore de la distribution du Pain bénit le dimanche matin à la sortie de la Grand-messe ?

C’était un rituel très simple. On préparait dans une corbeille des morceaux de pain coupés en forme de cubes ou de gros dés. Au début de la messe, ce pain était présenté dans le Choeur au Célébrant qui le bénissait. Puis, avant la fin de la messe, un ou deux enfants de Choeur allaient déposer cette corbeille sur une chaise au fond de l’église, près de la porte de sortie. La messe finie, les participants sortaient en prenant un morceau de pain dans la corbeille. Certains se signaient avec et consommaient leur morceau de pain sur le parvis de l’église.

Le Pain bénit était une tradition très ancienne, datant du Moyen Age et qui était très répandue. Selon deux articles transmis des archives de l’évéché de Rodez par M. René Andrieu, à l’origine, on offrait du pain a l’Offertoire de la messe. Ce pain servait pour l’Eucharistie. Ce qui restait en trop était distribué à titre d’aumône aux pauvres. Lorsque les offrandes cessèrent, on continua de distribuer le pain a ceux qui ne communiaient pas. Là serait l’origine de la tradition du Pain bénit. Le Pain était fourni par les familles aisées.Elles fournissaient à tour de rôle la miche nécessaire. Au départ, le pain était offert par » les consuls de la cité « .

Cette tradition a existé pendant des siècles. On la retrouvait dans toutes les paroisses, non seulement du Rouergue, mais de toutes les régions de France. En France, cette pratique a cessé pendant la dernière guerre 39/45, faute de farine et donc de pain. Puis la tradition a repris après la guerre.

II faut rappeler ici qu’à cette époque, l’accès à la Communion était assez strict. Il fallait se confesser avant, et il fallait être à jeun. Beaucoup d’assistants à la messe ne communiaient pas,notamment les hommes. Le Pain bénit ne remplaçait pas la Communion car ce n’était pas du pain consacré mais simplement béni. La tradition du Pain bénit en était d’autant plus appréciée car elle créait un trait d’union entre tous les participants qu’ils aient communié ou non.

La coutume du Pain bénit a disparu dans les années 60. Elle persiste encore ici ou la, certains jours de fête et dans certaines régions de France. Pourquoi a-t-elle disparu ? Qui pourrait nous le dire ? Le pain aujourd’hui ne manque pas et on trouverait certainement à l’occasion dans les paroisses, des volontaires pour offrir le pain et en assurer la préparation et la distribution, et surtout, qui auraient à coeur de faire revivre une vieille tradition.

Le 1er Novembre 2016

La Stèle Gallo-romaine

La Peyrouse

La Peyrouse est devenue un quartier de Mostuéjouls. Cette phrase anodine cache en réalité une histoire. Celle de Mostuéjouls et de bien d’autres villages.

Mostuéjouls est appendu à son château comme un essaim d’abeilles à une branche. C’est un village médiéval où se ramifie, de part et d’autre de la Rue Droite, tout un réseau de ruelles qui enserrent des maisons encastrées les unes dans les autres. Autrefois, et jusqu’au milieu du vingtième siècle, et même un peu au-delà, les maisons d’habitation étaient à l’intérieur du village. Non seulement les maisons d’habitation, mais même les petites exploitations agricoles et viticoles, l’écurie du cheval et du cochon, l’étable des vaches, les animaux de la basse-cour, les granges et les remises. Et en profondeur dans les caves, à même la roche, le fouloir, le pressoir, l’énorme foudre, les barriques et tout le nécessaire à la fabrication du vin. Mostuéjouls était un village rural. Or, en quelques années et sous nos yeux, ce village a disparu. Il est devenu un lieu de résidence pour retraités, vacanciers et touristes de passage. Il ne persiste aujourd’hui que trois ou quatre exploitations agricoles à sa périphérie.

Pour autant le village lui-même n’a pas disparu. Bien au contraire. On a pu craindre au début qu’il se vide et tombe en ruine, mais les unes après les autres, les maisons et leurs dépendances se sont vendues. Leur restauration a donné naissance à un autre village, qui avec le temps a même débordé. Son extension s’est faite à l’Ouest vers La Peyrouse, au Sud vers Les Ermes. Le même phénomène s’est produit ailleurs, à Liaucous, à Comborie, et au Rozier où l’on voit les maisons grignoter progressivement les pentes de Capluc.

Autrefois les maisons étaient accolées les unes aux autres. Cette proximité avait l’avantage d’offrir une certaine sécurité, mais elle pouvait avoir aussi l’inconvénient d’engendrer une sensation d’enfermement. L’horizon était bouché. La nature se limitait à quelques pots de géranium dans les patios intérieurs. Finalement, une génération nouvelle a éprouvé le besoin de vivre dans plus d’indépendance, plus d’espace, et véritablement dans la nature. Ceci explique en grande partie l’essor des quartiers qui se sont développés hors-les-murs.

Et c’est ainsi que pour nous aussi, La Peyrouse est entrée dans notre histoire familiale. Notre maison du centre-ville a donné des signes de trop-plein. Les petits-enfants se multipliaient de part et d’autre. A l’évidence, l’indivision qui avait parfaitement fonctionné jusque-là n’était plus adaptée à la situation. La Peyrouse a été pour mon épouse Madeleine et pour moi, une aventure qui nous a fait découvrir un autre Mostuéjouls. Nous y avons aménagé un terrain et une maison de vacances dont ont profité nos enfants, nos petits-enfants, nos proches parents et nos amis. De notre terrasse, nous avons pu jouir du paysage magnifique de la vallée du Tarn qui s’élargit à cet endroit, des falaises du Causse Noir, de l’Endurme aux formes sévères, au loin des côteaux de Boyne sous le Belvédère de Fontaneille, et du Château de Peyrelade illuminé chaque soir d’été. Comment oublier dans le ciel la ronde folle des hirondelles et le vol immobile du vautour à hauteur de notre terrasse.

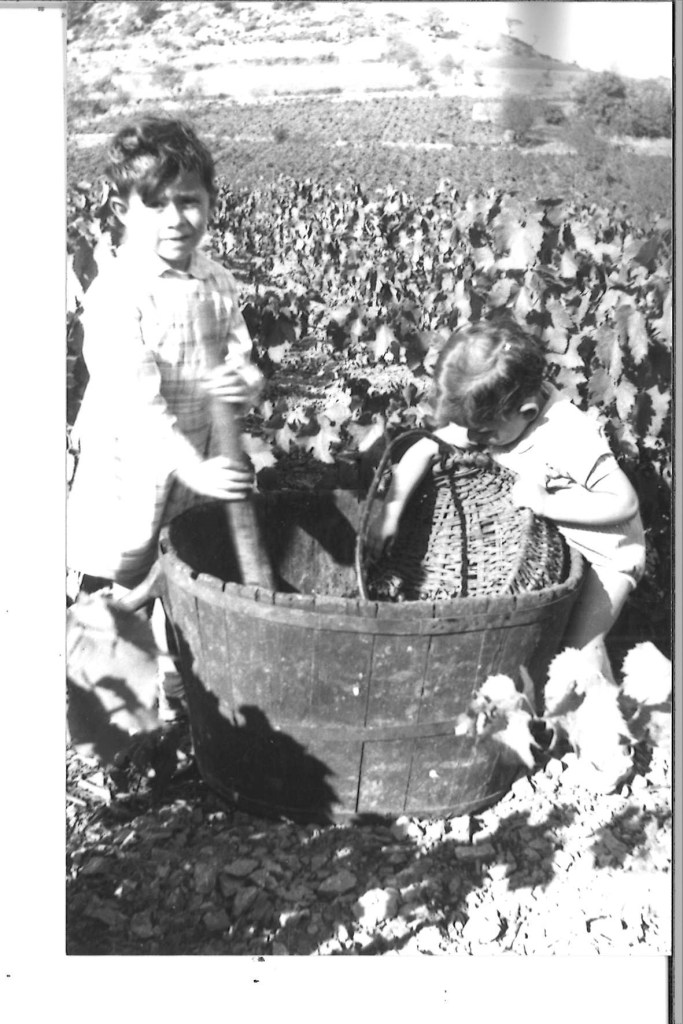

Mais quand on habite un nouveau quartier, on est naturellement tenté de savoir comment il était avant. Souvent les traces du passé ont disparu. Nous avons retrouvé par bonheur dans nos archives familiales, des photos qui datent de 1940. Mon frère Philippe et moi, enfants, participons à notre façon aux vendanges à La Peyrouse. Sur un des clichés, on retrouve même le père de Charles Privat. La Peyrouse y apparaît dans toute son étendue. C’est un océan de vignes qui remonte jusqu’au virage en épingle à cheveux du parc du Château, et même au-delà. Tout a bien changé depuis, comme le montre l’image bucolique de notre maison, derrière le troupeau de brebis de notre voisin. Photo qui date de 2010.

L’histoire de La Peyrouse ne fait que commencer. Le quartier s’étendra et changera encore. Mais qui sait ? Quelqu’un un jour se chargera peut-être d’en écrire la suite.

Ce 13 Février 2018